Физика

3.6.4.1. Преломление света

Геометрическая оптика

Основные законы геометрической оптики известны ещё с древних времен. Платон (430 г. до н.э.) установил закон прямолинейного распространения света. В трактатах Евклида формулируется закон прямолинейного распространения света и закон равенства углов падения и отражения. Аристотель и Птолемей изучали преломление света. Но точных формулировок этих законов геометрической оптики греческим философам найти не удалось.

Геометрическая оптика является предельным случаем волновой оптики, когда длина световой волны стремится к нулю.

В основу формального построения геометрической оптики положено понятие светового луча и четыре закона, установленных опытным путем.

Законы геометрической оптики:

- прямолинейного распространения света;

- независимости световых лучей;

- отражения;

- преломления света.

Для анализа этих законов нидерландский ученый Х. Гюйгенс предложил простой и наглядный метод, названный впоследствии принципом Гюйгенса.

Каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн; поверхность, огибающая в некоторый момент времени эти вторичные волны, указывает положение к этому моменту фронта действительно распространяющейся волны.

Основываясь на своем методе, Гюйгенс объяснил прямолинейность распространения света и вывелзаконы отражения и преломления.

Закон прямолинейного распространения света: свет в оптически однородной среде распространяется прямолинейно.

Доказательством этого закона является наличие тени с резкими границами от непрозрачных предметов при освещении их источниками малых размеров.

Тщательные эксперименты показали, однако, что этот закон нарушается, если свет проходит через очень малые отверстия, причем отклонение от прямолинейности распространения тем больше, чем меньше отверстия.

Тень, отбрасываемая предметом, обусловлена прямолинейностью распространения световых лучей в оптически однородных средах.

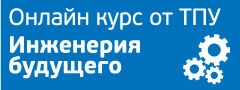

Астрономической иллюстрацией прямолинейного распространения света и, в частности, образования тени и полутени может служить затенение одних небесных тел другими, например затмение Луны, когда Луна попадает в тень Земли (рис. 1.1.1). Вследствие взаимного движения Луны и Земли тень Земли перемещается по поверхности Луны, и лунное затмение проходит через несколько частных фаз (рис. 1.1.2).

Закон независимости световых пучков:

- эффект, производимый отдельным пучком, не зависит от того, действуют ли одновременно остальные пучки или они устранены.

Разбивая световой поток на отдельные световые пучки (например, с помощью диафрагм), можно показать, что действие выделенных световых пучков независимо.

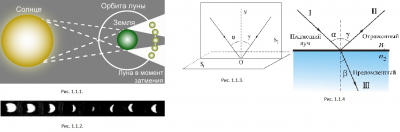

Закон отражения (рис. 1.1.3):

- отраженный луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и перпендикуляром, проведенным к границе раздела двух сред в точке падения;

- угол падения α равен углу отражения γ: α = γ.

Закон преломления (закон Снелиуса), рис. 1.1.4:

- луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр, проведенный к границе раздела в точке падения, лежат в одной плоскости;

- отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных сред:

\(\frac{{{\rm{sin}}\alpha }}{{{\rm{sin}}\beta {\rm{ }}}} = \frac{c}{\upsilon } = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}} = n\)

Здесь c –скорость распространения света в вакууме (воздухе); u – скорость распространения света в среде; n1 – абсолютный показатель преломления первой среды (для вакуума n1 = 1); n2 – абсолютный показатель преломления второй среды; n – относительный показатель преломления.

Другие материалы по данной теме

Определение

Преломление